解读|最高院最新民间借贷批复后,供应链金融业务利率如何设定

2020年8月20日,最高院发布《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》司法解释修订稿(以下简称“《借贷解释(2020修正)》”),相较于2015年最高院发布的《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》司法解释(以下简称“《借贷解释(2015)》”),对我国民间借贷相关问题进行了重大的调整,其中最核心的修改是将年利率24%和36%的“二线三区”的原利率条款,修改为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率(以下简称“一年期LPR”)。

其后,2020年12月29日,最高院再次公告《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》司法解释修订稿(以下简称“《借贷解释(2020第二次修正)》”),对民间借贷的新利率标准的适用时间节点作了进一步明确。

再后,2021年1月15日,最高人民法院向广东省高级人民法院出具的《关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复》(以下简称“《借贷批复(2020)》”)公开,其又对借贷解释的除外适用主体范围作了重新明确,提出:“由地方金融监管部门监管的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类地方金融组织,属于经金融监管部门批准设立的金融机构,其因从事相关金融业务引发的纠纷,不适用新民间借贷司法解释。”

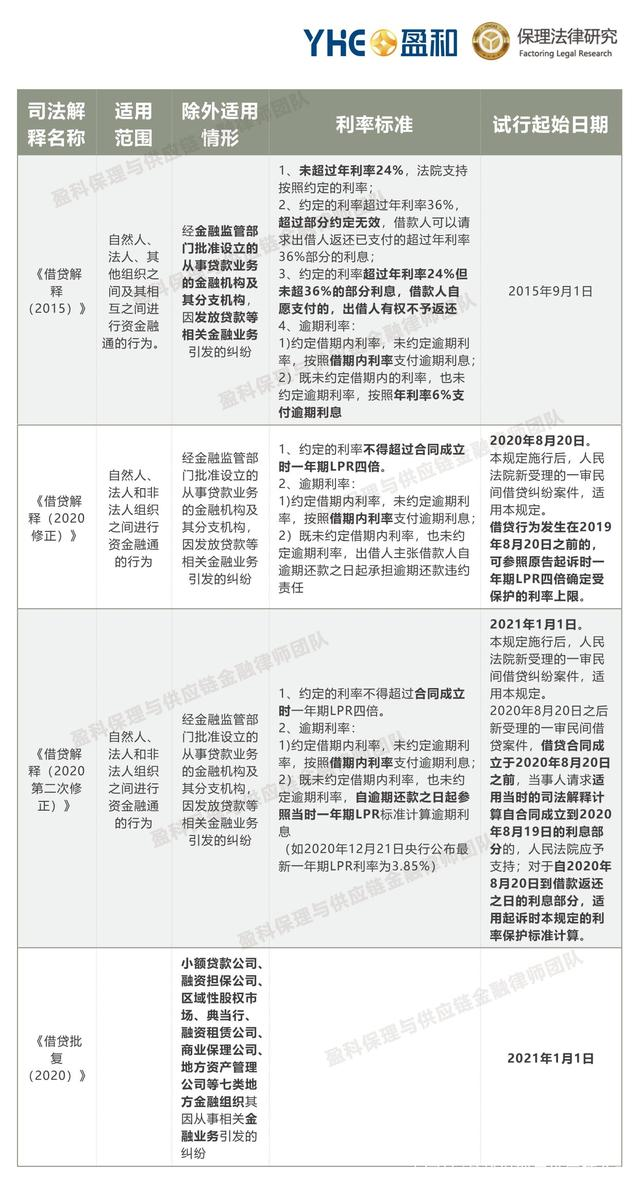

系列文件的发布,引起了金融机构、保理公司、融资租赁公司、小贷公司等金融圈的热烈讨论,对于供应链金融业务利率该如何设定也存在很多疑问,此次,本律师将上述相关解释和批复对《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》中关于适用的利率标准和适用主体等方面内容做简单汇总如下表所示:

注:以下《借贷解释(2015)》《借贷解释(2020修正)》《借贷解释(2020第二次修正)》《借贷批复(2020)》合称“民间借贷司法解释”。

一、从立法目的分析,民间借贷司法解释适应了金融业务宏观调控和利率市场化改革的需要

综合分析民间借贷司法解释,其主要适用于自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为,而经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构,因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷,以及小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类地方金融组织其因从事相关金融业务的纠纷,则明确不适用前述借贷解释。

而此前对什么是金融机构的认定较为混乱,有观点认为应该参考央行的《金融机构编码规范》列举的32类金融机构(包含了小贷公司),然而这个编码规范只是央行做金融统计的依据,实践中参考这个编码规范的金融监管政策或法院案例并不多,导致实务各届对前述金融组织的业务利率如何适用存在不同看法。如(2018)最高法民申1513号判决书[1]中,最高人民法院就认定保理业务应适用民间借贷司法解释的利率标准。

虽然,此次最高院为在2020年12月29日同一天分别以《借贷解释(2020第二次修正)》和《借贷批复(2020)》两份文件对利率和适用主体进行分别明确,又先后通过不同的时间和方式发布公告,叫人有些不解;但,其最终为小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类地方金融组织的“金融主体”性质和“金融业务”性质进行了正名,也为地方金融业务的从业者指引了新方向。

综合分析民间借贷司法解释的立法目的,本律师认为可以大致从以下两个层面解读:

从宏观看,其体现宏观调控的“区别对待、有保有压”。对于金融主体的融资业务来说,要求其依据企业财务状况和风险状况融资定价有所不同。扩大融资利率浮动区间后,金融主体对不同风险的客户群进行分析和把握,从而实现对融资及融资息费利率价格的区别对待、有保有压,优化资源配置,从而也实现了推进利率市场化改革的重要目标。

从微观看,其有利于培养金融主体的自主定价能力,适应金融业务利率市场化改革的需要,促使融资利率更好地覆盖风险溢价。风险溢价直接关系到解决中小企业和民营企业融资难的问题。部分小企业经营状况不稳,社会诚信体系不健全,对小企业的融资风险相对较大。融资利率定价限制的逐步放开,使融资利率能够反映融资风险状况,更好地覆盖风险溢价,从而鼓励金融主体更多地为中小企业和民营企业提供金融服务。

二、供应链金融业务的息费利率应如何确定

(一)期待最高院或银保监会等监管部门对金融业务的息费利率上限做进一步明确

根据《中国人民银行关于调整金融机构存、贷款利率的通知》(银发[2004]251号)和其后中国人民银行于2013年7月19日发布的《中国人民银行关于进一步推进利率市场化改革的通知》,中国人民银行全面取消金融机构的贷款利率上下限。因此,从法律法规层面,金融机构的金融业务息费利率上限尚处于立法空白。

一方面,虽然 《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》(法发[2017]22号,以下简称“金融审判工作若干意见”)第二条第2款明确指出,金融借款合同的借款人以贷款人同时主张的利息、复利、罚息、违约金和其他费用过高,显著背离实际损失为由,请求对总计超过年利率24%的部分予以调减的,应予支持。”

然而,本律师认为,金融审判工作若干意见其实参考了《借贷解释(2015)》关于民间借贷借款年化综合成本上限的规定;并且,从立法渊源看,其属于司法文件,不属于司法解释,不能作为法院裁判案件的直接法律依据,仅可援引、参考。

因此,当最高人民法院以《借贷批复(2020)》的形式,将金融机构和七类地方金融组织从事相关金融业务排除在民间借贷司法解释的适用范围之外,然而,金融业务的息费利率上限到底是多少,尚待后续最高院或银保监会等监管部门做进一步明确。

(二)应根据“实质重于形式”原则分析金融业务本质,核定息费利率的适用标准

在司法实践中,部分审理法院也并非对金融业务进行“一刀切”处理,而是会根据“实质重于形式”原则分析金融业务本质,进而认定适用的息费利率的适用标准。例如:

案例一

业务类型:金融机构自营贷款

案号:(2020)最高法民申3852号[2]

审理法院:最高人民法院

裁判要旨:《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》第二条中规定,金融借款合同的借款人以贷款人同时主张的利息、复利、罚息、违约金和其他费用过高,显著背离实际损失为由,请求对总计超过年利率24%的部分予以调减的,应予支持。中国人民银行《人民币利率管理规定》《关于人民币贷款利率有关问题的通知》均明确规定按罚息利率计收复利。本案中,甘肃银行定西分行所主张的利息、罚息、复利、违约金及律师费,合计未超过借款本金年利率24%的标准,二审法院予以支持,符合案涉借款合同的约定和上述意见的规定。

评析:虽然本案中业务是金融机构自营贷款,且该判决书的出具日期为2020年9月29日(即《借贷解释(2020修正)》施行之后),但是最高院援引了金融审判工作若干意见的规定,认定金融借款合同综合成本(含利率、罚息、复利等)不能超过年化 24%,可见司法实践中,法院还是有参考年利率 24%的上限审理金融业务的倾向。

案例二

业务类型:委托贷款

案号:(2019)最高法民终1465号[3]

审理法院:最高人民法院

裁判要旨:根据中国人民银行《贷款通则》第七条的规定,委托贷款的受托人根据委托人确定的利率代为发放贷款,只收取手续费,不承担贷款风险。本案中,委托贷款的利率主要由委托人吉煤投资与借款人德成实业双方自主协商确定,受托人惠民村镇银行不承担贷款风险,该借贷行为明显有别于商业银行自营贷款业务,在性质上与普通民间借贷趋同。因此,对于案涉《委托贷款合同》项下借款的利率限制标准,可根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》中规定的利率上限确定。

评析:最高院认为委托贷款有别于商业银行自营贷款业务,在性质上与普通民间借贷趋同,故可根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》确定利率上限。

因民间借贷司法解释的修订稿发布的时间不久,尤其《借贷解释(2020第二次修正)》《借贷批复(2020)》自2021年1月1日才开始施行,相关可以借鉴金融业务息费利率司法评判标准的案例较少。

本律师建议,在最高院或银保监会等监管部门对金融业务的息费利率上限做进一步明确之前,前述金融主体结合所开展金额业务类型,合理核定利息、罚息、复利、违约金等综合息费利率标准,并参考现行民间借贷司法解释的利率上限即“合同成立时一年期LPR四倍”,并尽量不要逾越金融审判工作若干意见项下年利率24%的“界限”以及《借贷解释(2015)》项下年利率36%的“红线”。

(三)在合同约定中,国有企业性质等合规严格的金融主体应合理核定可回款的息费利率

考虑到目前金融机构和七类地方金融组织其因从事相关金融业务的息费综合利率并没有上限规定,金融主体可以在融资合同中根据融资人的信用状况、担保情况和履约能力自行设定融资期限内息费标准以及逾期后的逾期利率或违约金利率。

需要注意的是,虽然较高的息费标准以及逾期后的逾期利率或违约金利率,对促使融资人按期足额回款有一定的震慑作用,但是对于国有企业性质等合规严格的金融主体,也应考虑到若后期确因融资人的还款能力不足等问题,实际收回的合理资金与合同约定过高利率不一致,可能导致企业内部考核和外部审计不合格等合规性风险。

(四)在诉讼或仲裁请求中,建议合理主张可实现的息费利率

除融资人按期足额回款外,若金融机构需要通过诉讼、仲裁等方式主张金融债权的,建议可以根据合同约定合理主张可实现的息费利率,避免因融资人的还款能力不足等问题,相关法律法规调整等问题,导致畸高利率得不到主张,产生的诉讼费、律师费等诉讼成本损失。

三、加强金融业务的合法合规经营,谨慎开展存在“擦边球”风险的业务

在当前以“实质重于形式”基本原则分析金融本质的监管背景下,民间借贷司法解释也严格区分“民间借贷业务”与“金融业务”的界限。

本律师认为,“民间借贷”应主要定位为不具有相关金融业务资质的自然人、法人和非法人组织之间基于生活、生产、经营需要、偶发的资金融通行为;而“金融业务”应限定为具有相关金融业务资质的法人和非法人组织(即“持牌”金融主体)作为资金融出方与其他市场主体之间发生资金融通行为,并以此为业,其主要目的是盘活资产、促进资金利用效率、解决市场主体的融资困境。

故,金融机构和七类地方金融组织应审慎开展金融业务,尤其是商业保理公司、融资租赁公司等不具备从事放贷业务资质的金融主体,应“回归本源,专注主业,诚实守信,合规经营”[4],对所交易的应收账款、租赁物等资产尽到合理、审慎的审核义务,谨慎开展可能被认定为“名为保理,实为借贷”、“名为租赁,实为借贷”等存在“擦边球”风险的业务;否则,若相关业务一旦被认定“借贷业务”等核准资质范围以外的限制经营业务,不仅相关息费利率将受民间借贷司法解释的调整,金融主体也将面临监管部门的行政处罚,重者还可能面临相关业务合同因违反金融监管的法律法规或部门规章导致合同无效的风险。

【注释】

1.参见《鑫晟保理有限公司、上海周贤房地产开发有限公司合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书》,其中最高人民法院提出:鑫晟保理有限公司向最高人民法院上诉中科建设开发总公司支付迟延回购利息、罚息,并主张保理系统年度使用费、保理服务费、杂费、登记费不属于保理利息款范畴,最高人民法院最终判决鑫晟公司主张的保理系统年度使用费、杂费等应视作利息,以鑫晟公司实际支付的保理款为基数,按年利率24%计算鑫晟公司应获得的保理款利息。

2.参见《甘肃中一建设集团有限公司、甘肃银行股份有限公司定西分行金融借款合同纠纷再审案》。

3.参见《吉林翔瑞投资有限公司、吉林省吉煤投资有限责任公司金融借款合同纠纷二审案》。

4.参见《中国银保监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》。

(免责声明:本文转载自互联网,文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本网联系,我们及时删除。谢谢!)

温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英群(52233943),加入时请注明典当行全称与真实姓名。