扬州:朱长龄典当和典当巷

发布时间2013年12月16日浏览量:来源:辽宁典当网作者:佚名

分享到:

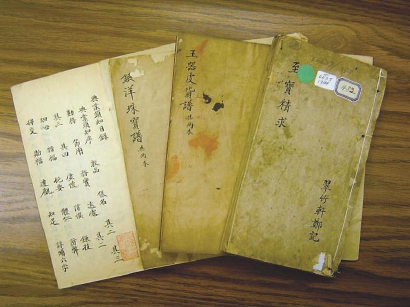

今埂子街中段街西侧,愿生寺的斜对面有条小巷,叫典当巷。这条巷子的得名是因为这里曾有一家叫“朱长龄典当”的当铺。

典当,就是以财物作质押,进行有偿有期借贷融资,持物人需在约定时间内还本并支付相关的费用,比如当物的保管费、利息等,就可赎回当物。当然,如果到期不能赎当,当物就归当铺。当铺主将当物变卖赚钱,所以收当时极力压低当物的价格,差价可达几倍乃至数十倍。典当是利润极高的行当。

典当业在扬州起源很早,唐代扬州就有“质肆”,宋代,在开明桥、迎恩桥以西有“便民解库”。明代,典当业是当时的主要信用机构,安徽人在扬州经营典当者甚多,当时有“无徽不成典”之说。

到了清代扬州的典当业进入最繁荣的时期,与盐业、木业并称为显赫一时的三大行业。雍正年间,扬州城镇(包括今江都、邗江县在内)有典当72家,其中许长年在扬州大东门开设的当铺“有几万之富”。乾隆时扬州旧城有“吴老典”,设有十典,“江北之富,未有出其右者。”嘉庆年间,扬州典当有64家,

道光以后,随着扬州地位的下降,金融中心的转移,逐渐衰落。光绪时有23家,宣统年间,仅有7家。民国元年底,扬州城区资金雄厚的典当还有左卫街的济源、洪水汪的德新、埂子街的朱长龄、石牌楼的源裕、运司街的阜成等5家,民国二年,石牌楼源裕当典闭业。至民国十八年,扬州城区仅有朱长龄、敦吉、阜成、德新四家,其中素称殷实、而且对社会影响最大的典当是朱长龄典当。

朱长龄典当,原来叫吉祥典当,是朱长龄和一个姓魏的人合开的。朱长龄和这位姓魏的都是江西人,经营上都很有本事,对时局的发展看得也比一般人要深透。咸同以后,朱长龄和这位姓魏的都发现扬州明显地在走下坡路,金融的大行情不妙,扬州的行情随着镇江,镇江又跟着上海。两人一商量,分一半资金由姓魏的到上海投资,扬州的典当就由朱长龄打理,改名为朱长龄典当。

朱长龄当典有了上海这条线,很快就成为扬州最大、最有实力的典当。连官家有钱也都往这里存放。光绪四年(1878)江都知县胡裕燕捐建仓储,存入朱长龄典当积谷仓捐钱三千五百八十千文。

朱长龄典当的资金雄厚,除经营本业外,还在埂子街水仓巷开设长记盐号。朱长龄过世后,朱鲁臣、朱伯彤先后继任。继任的经理经营上也很有一套,到了民国初年,资本有40万元,浮存20万元,职工60多个,依然是扬州首屈一指的大典当。

民国十六年,北伐战争胜利后,扬州典当业职工要求涨工资。当时原任阜成当典中班、典当业工会秘书的王益斋被推任江都县总工会主席,他自然支持典当业职工的要求。朱长龄当典是独资经营,经理被传呼到总工会,询问剥削典业职工的情况,慑于当时工运蓬勃和职工的威力,因而心存疑虑,无意经营。民国十八年十月三十一日,由朱长龄当典股东代表陈少云出面呈请歇业。朱长龄当典职工提出,该典一旦闭歇,不仅职工失业,且对贫民生计有严重影响,典业工会及总工会都支持朱长龄当典职工的要求,不准歇业。朱长龄当典经理跟职工进行谈判,表示坚决闭歇的态度,如不闭歇,当典方不收回本金,任职工分了吃光,如职工同意闭歇,资方将一次发给三千元至四千元的遣散费,家在外地的另发给旅费。三四千大洋在当时来说是一笔很大的数目,于是职工也同意了典当方提出的歇业方案。当典在民国十九年(1930年)宣布闭歇,职工也拿到了相应费用。当户未赎的当物,由留守职工继续办理赎当。

朱长龄当典闭业后,将房屋及地基卖给长生寺住持可端,由盐商萧芸浦的太太萧唯昇捐助资金,建造了愿生寺,愿生寺既是长生寺的下院,又是萧家的家庙。

朱长龄典当闭歇时,还有有架本60万元,出售典屋及地基,又收回部分资金,当地人称这家典当的闭业是“富关”。

温馨提示:

1、更多典当相关新闻请登录辽宁典当网(www.lndiandang.com)或关注“辽宁典当”(lndiandang)官方微信公众平台。

2、如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英超级群(52233943),加入时请注名典当行全称与真实姓名。